Der versteckte Zoo in Brehms Tierleben:

Künstlerische Freiheit in populärwissenschaftlichen Illustrationen

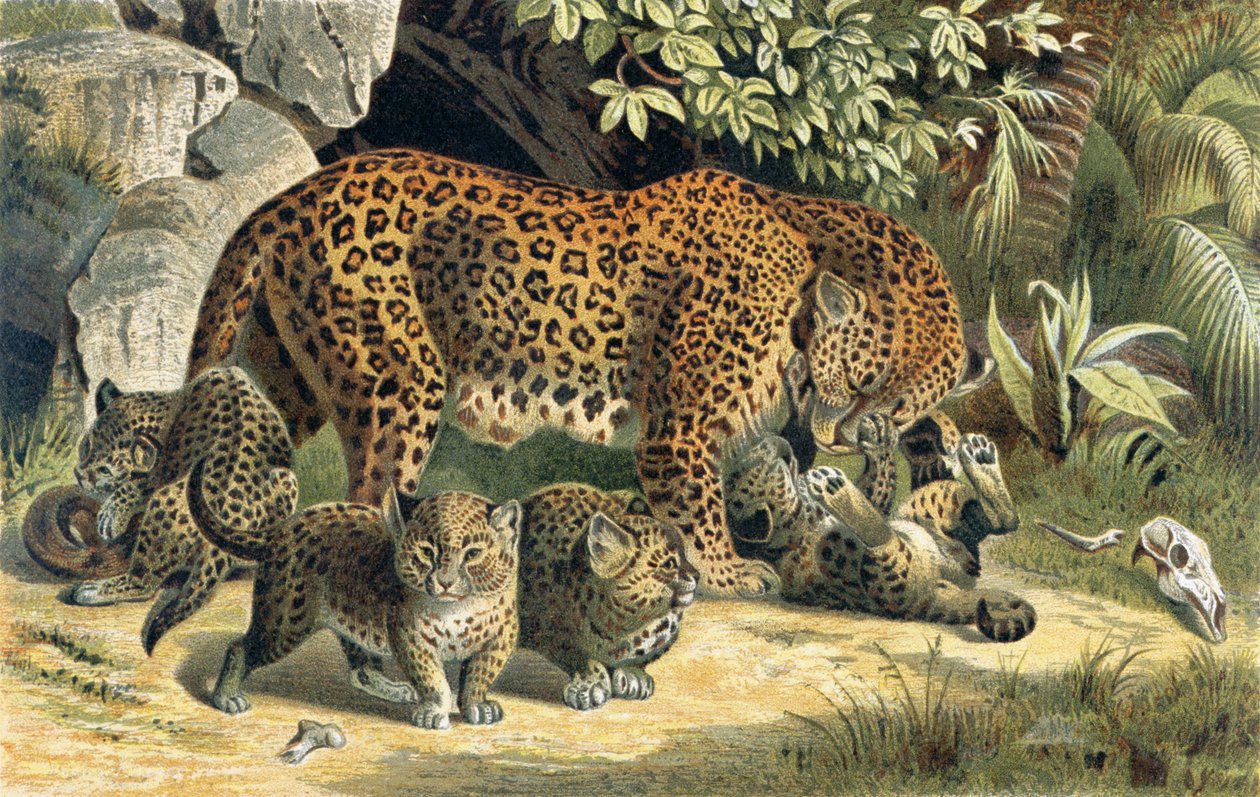

Um 1900 boten zoologische Gärten der Bevölkerung die Möglichkeit, lebende Tiere zu beobachten, die nicht vor Ort heimisch waren. Dies machte Zoos auch für Künstlerinnen und Künstler der Moderne attraktiv, insbesondere für jene, die Illustrationen für populärwissenschaftliche Werke anfertigten. Im Zoo fanden sie Inspiration und Modelle für ihre Darstellungen. Zugleich blieb Raum für Interpretation und Erfindung, wie etwa die Abbildungen in der berühmten zoologischen Enzyklopädie Brehms Tierleben zeigen, deren erste Auflage zwischen 1863 und 1869 erschien.

QUENTIN GERMEROTH

Das Zusammenspiel von Kunst und Wissenschaft in der Herstellung zoologischer Illustrationen

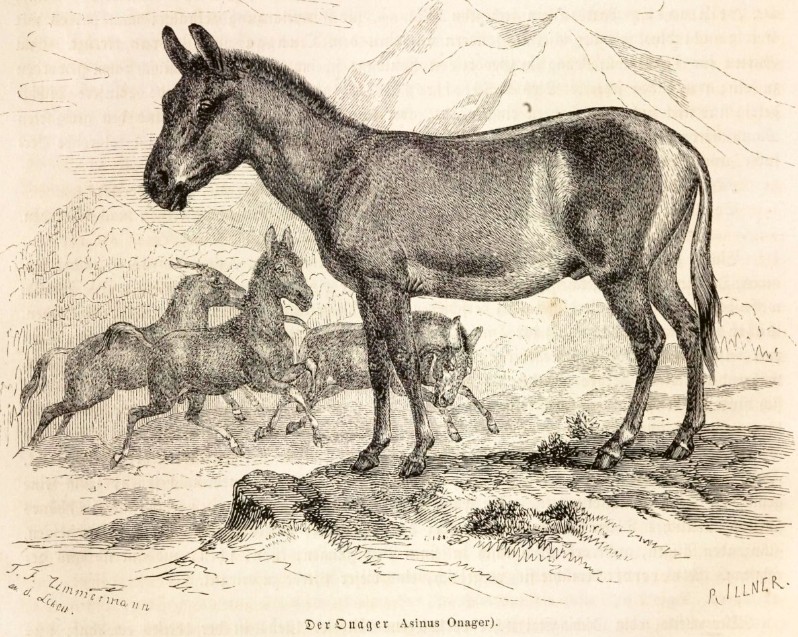

Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts arbeiteten die meisten Künstlerinnen und Künstler bei der Herstellung wissenschaftlicher Illustration nach dem Vorbild präparierter Tiere in Naturkundemuseen – etwa mit Skeletten und ausgestopften Häuten. Den Vorgaben und Wünschen der Zoologen entsprechend, versuchten sie, die Tiere so akkurat wie möglich wiederzugeben, meist ohne ein definiertes Umfeld oder einen Lebensraum der Tiere abzubilden.1 Mit dem steigenden öffentlichen Interesse an der Zoologie, die sich im 19. Jahrhundert zu einem beliebten Beschäftigungsfeld des Bürgertums entwickelte, galt es jedoch, wissenschaftliche Illustrationen attraktiver zu gestalten. Hierfür waren die starren und undynamischen Präparate der Taxidermie als Vorlagen jedoch kaum geeignet. Erst die Gründung zoologischer Gärten ab Mitte des 19. Jahrhunderts ermöglichte es Künstlerinnen und Künstlern, lebende Tiere stundenlang zu beobachten. Ein Beispiel für das Ergebnis eines solchen Studiums im Zoo stellt die Illustration von Onagern, einer asiatischen Wildeselart, in Brehms Tierleben von 1865 dar.

Onager, Zeichnung von Theodor F. Zimmermann, Holzstich von Richard Illner, Alfred Brehm, Illustrirtes Thierleben: Eine allgemeine Kunde des Thierreichs, Hildburghausen 1865

Onager in freier Wildbahn?

Auf dem Holzstich sind vier Onager zu sehen. Ein Tier steht im Vordergrund und bildet den Mittelpunkt der Zeichnung. Während es still auf einer Anhöhe steht und sich Betrachtenden als Ganzkörperdarstellung im Profil zeigt, galoppieren die drei Tiere im Hintergrund lebendig durch die Landschaft. Die Tiere bewegen sich frei und dynamisch durch eine Steppe; ihre Konturen sind mit kräftigen Linien umrandet.

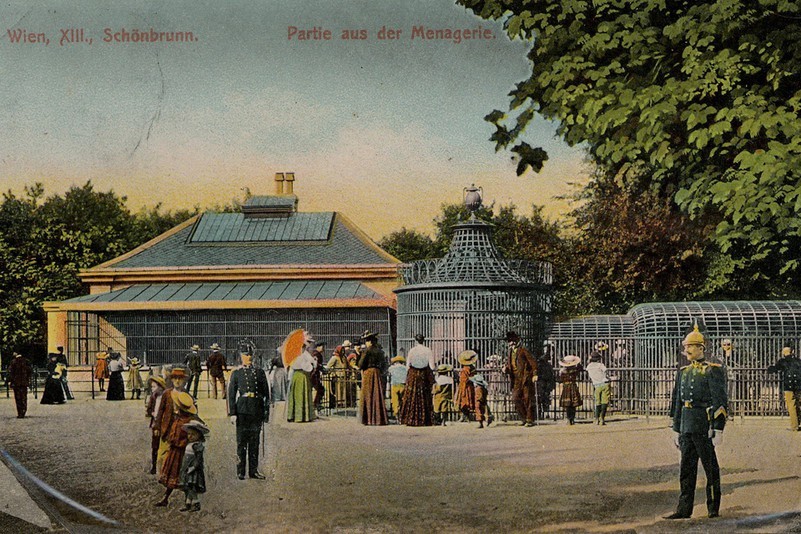

Obwohl die Tiere in freier Wildbahn dargestellt sind, hatte der Illustrator Theodor Zimmermann (1808–1880) ein Eselspaar aus dem Tiergarten Schönbrunn als Modell verwendet und das Gehege durch eine Berglandschaft ausgetauscht. Das Umfeld der Tiere mag der Realität ähnlich sein, jedoch ist die Gebirgssteppe der Imagination Zimmermann entstanden.3 Es wurde versucht, den Onager in einer lebendigen Situation mit Tieren derselben Art abzubilden, trotz mangelnder Referenzen. Dies ist ein Indiz für eine sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vollziehende Veränderung im Blick auf die Natur, die die Wissenschaftshistorikerin Lynn K. Nyhart als biologische Perspektive bezeichnet hat.4

Postkarte der Menagerien im Tiergarten Schöbrunn, Wien

Die biologische Perspektive in der Kunst und Biologie um 1900

Zoologische Gärten ermöglichten eine neue Nähe zu lebenden Tieren. Besonders bei Personen, die täglich Kontakt zu lebenden Tieren hatten, etwa als Zoodirektoren, Tierfänger oder Tierpfleger, wuchs dadurch das Interesse an den Verhaltensweisen der Tiere und an ihrer Beziehung zur Umwelt. Durch die Veröffentlichung von Charles Darwins Evolutionstheorie setzte sich parallel hierzu die Vorstellung durch, dass auch Tiere als fühlende und intelligente Wesen zu betrachten seien. Das Interesse am Tier ging nun weit über die Anatomie und genealogische Verwandtschaftsbeziehungen hinaus. Die Interaktion zwischen Tier und Umwelt, wie es sich verhält und wie es lebt, rückten jetzt in den Fokus der Forschung. Dabei waren es nicht akademisch ausgebildete Biologen, die diese Aspekte zuerst beobachtet haben, sondern Personen, die einen engen Umgang mit Tieren pflegten und sich ein Wissen aneigneten, das heute als Ökologie oder Verhaltensforschung (Ethologie) bezeichnet werden würde.5 Diese sogenannte „biologische Perspektive“ schlägt sich auch in Alfred Edmund Brehms (1829–1884) Illustriertem Tierleben nieder, das um 1900 in jede bürgerliche Bibliothek gehörte und sich über Jahrzehnte hinweg großer Beliebtheit erfreute.

Der „Tiervater“ Alfred Edmund Brehm

Alfred Brehm war ein deutscher Zoologe und Zoodirektor, der schon in seiner Jugend beim Jagen im Thüringischen Wald gelernt hatte, das Verhalten der Tiere zu studieren. Als junger Mann reiste er mehrfach nach Nordafrika, wo er Tiere in der Natur beobachten konnte. Dies veränderte auch seinen Blick auf zoologische Beschreibungen in Schrift und Bild. Er kritisierte die statische, leblose Darstellung von Tieren in der Zoologie.6 Indem er eng mit verschiedenen Künstlern zusammengearbeitet hat, versuchte er in seiner Enzyklopädie, Tiere „nach dem Leben“ darzustellen und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Sein Illustriertes Tierleben spannt sich über sechs Bände und war das Resultat vieler Expeditionen und Zoobesuche von Brehm und den Künstlern, mit denen er kollaborierte.

Trotz des Anspruchs, die Illustrationen „nach dem Leben“ anzufertigen, wurden die Holzstiche in seinem Werk tatsächlich nicht alle nach Studien am lebenden Tier ausgeführt. Die von Brehms Künstlern neu angefertigten Illustrationen wurden mit dem Kürzel der Künstler versehen, sowie mit dem Hinweis „nach dem Leben“ bzw. „nach der Natur“ gezeichnet. Mit dem Vermerk „N. d. Leben“ versehene Zeichnungen hatten die Zeichner anhand der Beobachtung lebender Tiere angefertigt, etwa auf Expeditionen oder im Zoo. Mit „N. d. Natur“ markierte Zeichnungen hingegen entsprechen jenen Illustrationen, die Brehm so kritisierte, da sie nach Vorlagen illustrierter Werke entstanden waren, nach Exponaten in Naturkundemuseen und weiteren Quellen.7 Nur wenige von Brehms Illustratoren sind selbst in andere Länder gereist, um Tiere in der Natur zu studieren. Hier sticht Robert Kretschmer (1818–1872) hervor, der Brehm auf einer einer Reise nach Nordafrika 1862 begleitet hat, sowie Wilhelm Kuhnert (1865–1926), der viele Reisen nach Deutsch-Ostafrika unternahm, wo er nicht nur zeichnete und jagte sondern auch an Kolonialkriegen beteiligt war.8

Aber wie haben Künstler das Habitat der Tiere in lebendigen Darstellungen wiedergegeben, wenn sie die Tiere nur in Zoos und Naturkundemuseen beobachten konnten?

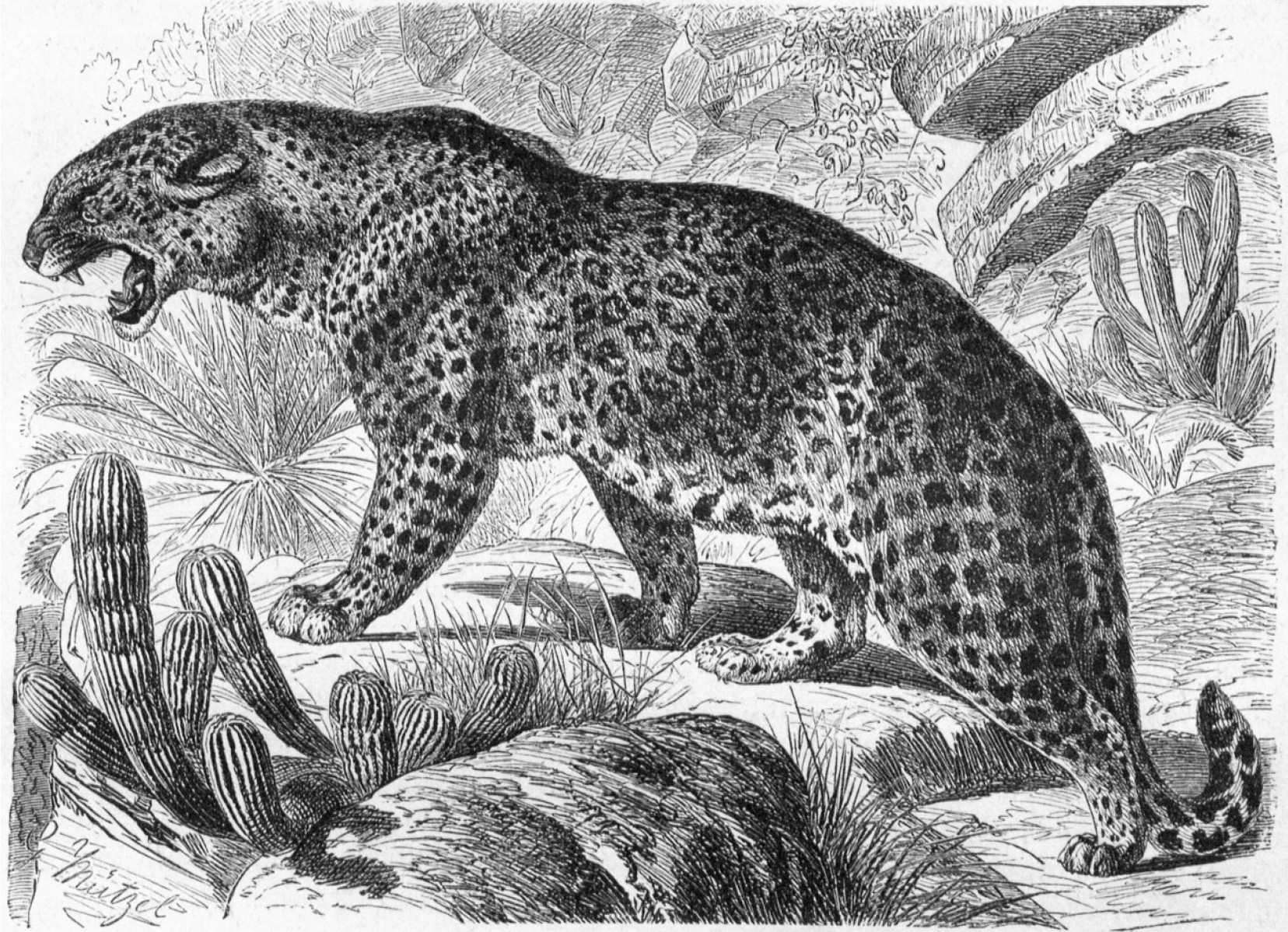

Leopard, Zeichnung von Gustav Mützel, Holzstich von Richard Illner, in: Alfred Brehm, Illustrirtes Thierleben: Eine allgemeine Kunde des Thierreichs, 2. umgearbeitete und vermehrte Auflage, Leipzig 1976.

Ein Leopard zwischen Kakteen

Ein weiterer Holzstich in Brehms Tierleben zeigt einen Leoparden, erneut als Ganzkörperdarstellung im Profil. Mit geöffnetem Maul, fauchend und mit angelegten Ohren wirkt das Tier aggressiv. Sein Körper ist muskulös und langgestreckt, als würde er sich in einer schleichenden Bewegung befinden. Die Großkatze ist im Vorder- und Hintergrund von Felsen und verschiedenen Pflanzen umgeben, darunter Kakteen, Farne und Gräser. Auch in diesem Werk stimmt die vom Tiermaler Gustav Mützel (1839–1893) gezeichnete Umwelt nicht mit dem realen Habitat des Leoparden überein – und das, obwohl die Zeichnung mit dem Vermerk „n. d. Leben“ versehen ist. Der Leopard kommt in vielen verschiedenen Habitaten vor, unter anderem auch in Wüsten. Jedoch ist in dieser Zeichnung eine Vielzahl an Pflanzenarten gewählt worden, die in solcher Kombination nicht in einem natürlichen Habitat vorkommen würden. Mützel hat im Gegensatz zu Kretschmer an keiner Expedition teilgenommen, seine Kunstwerke sind inspiriert von verschiedenen Quellen, wie anderen Zeichnungen, Expeditionsobjekten aber auch durch Zoobesichtigungen.9

Daran wird deutlich, dass es offenbar nicht das Ziel des Künstlers – wie auch des Autors – war, eine realistische Vorstellung ökologischer Zusammenhänge zu vermitteln. Wichtiger war es offenbar, eine lebendig wirkende, interessant zu betrachtende Darstellung zu kreieren, die narrativen Charakter hat, um auf diese Weise Interesse für die Zoologie und die Enzyklopädie zu wecken. Dies gilt auch für die in der Ausstellung Die Moderne im Zoo zu sehende Illustration des südasiatischen Lippenbärs, der mit seiner Zunge eine an einem Baum hochgewachsene Traube zu erreichen versucht. Diese Art der Darstellung ist typisch für die biologische Perspektive von Brehms Tierleben und spiegelt sich auch in den lebhaften, anekdotischen Schilderungen des Autors wider, der die Tiere in seinen Texten teils vermenschlichend charakterisiert.

Lippenbär, Zeichnung von Gustav Mützel, Holzstich von Richard Illner, in: Alfred Brehm, Illustrirtes Thierleben: Eine allgemeine Kunde des Thierreichs, 2. umgearbeitete und vermehrte Auflage, Leipzig 1976.

Vgl. Alexander Gall, Lebende Tiere und inszenierte Natur. Zeichnung und Fotografie in der populären Zoologie zwischen 1860 und 1910, in: N.T.M. 25 (2017), S. 169–209, S. 171

Vgl. ebd.

Vgl. ebd., S. 179.

Vgl. Lynn K. Nyhart, Modern Nature: The Rise of the Biological Perspective in Germany, Chicago 2009.

Vgl. ebd.

Vgl. Gall 2017, S. 174.

Vgl. ebd., 178

Vgl. ebd., 177; Ausst. Kat., König der Tiere: Wilhelm Kuhnert und das Bild von Afrika, hg. v. Philipp Demandt u. Ilka Voermann, Schirn Kunsthalle Frankfurt a.M., München 2018.

Vgl. Gall 2017, S. 181.

Diese Story entstanden im Rahmen des Seminars „Die Moderne im Zoo. Exotismus, Ethik und Evolution um 1900“ an der Ruhr-Universität Bochum. Sie wurden von Studierenden erarbeitet.

Das Seminar wurde durchgeführt von Dr. K. Lee Chichester und Jessica Keilholz-Busch.