Inszenierte Welten –

Der Zoo als Quelle bei Franz Marc und Ernst Ludwig Kirchner

1906 befindet sich Franz Marc auf einem russischen Dampfer, der ihn von Saloniki nach Deutschland zurückbringt. Mit an Bord: drei Elefanten und zehn Pferde, bestimmt für Zoos und Zirkusse in Europa.

HENRIKE MACHEIT

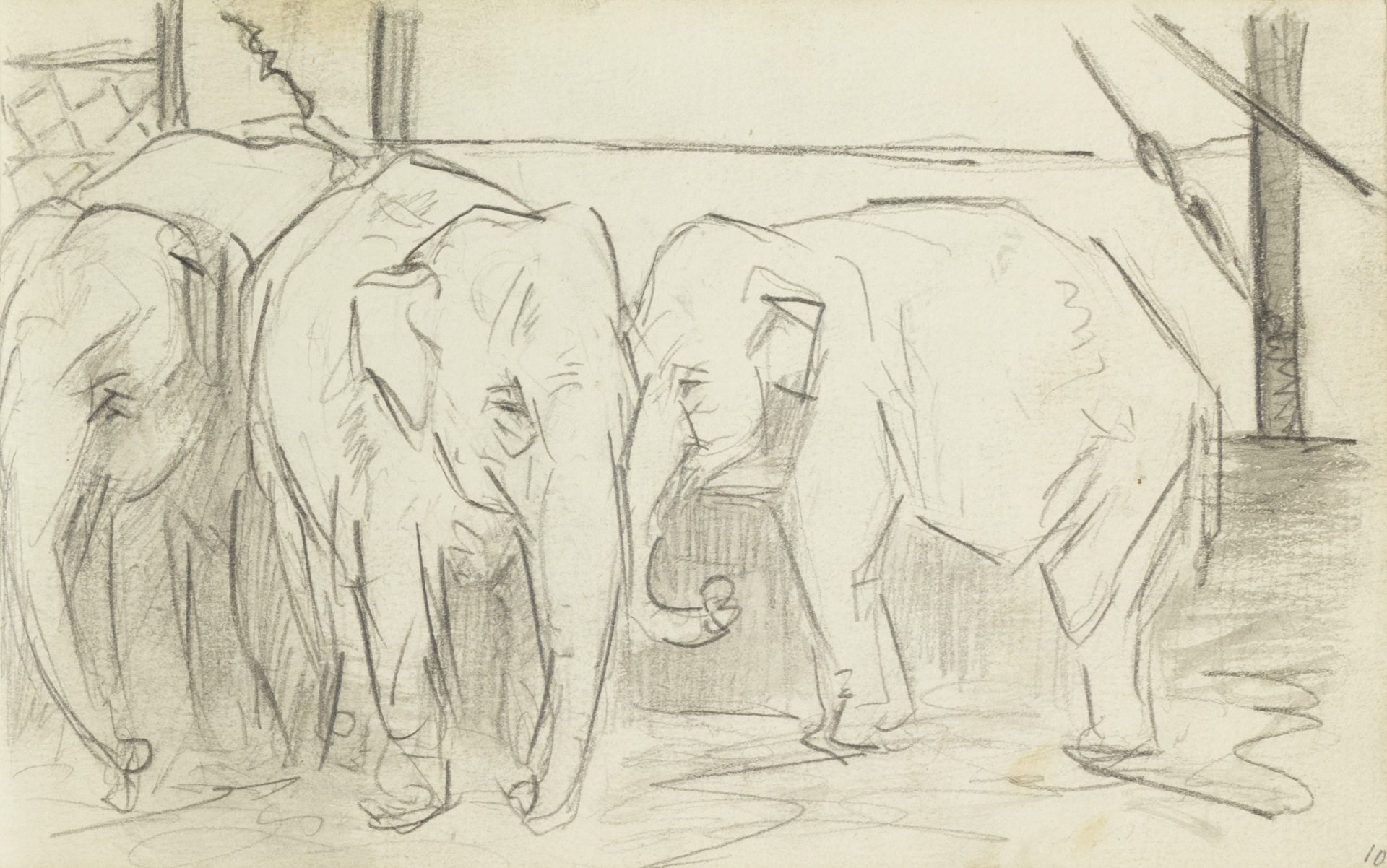

Franz Marc, Elefanten auf dem Schiff, 1906, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg

‚Exotische‘ Tiere bei Franz Marc

Marc beobachtet das Verladen der Tiere aus nächster Nähe. Wohlüberlegt hält er die drei Elefanten, deren Erscheinung ihn aufgrund ihrer Seltenheit offenbar fasziniert, in seinem Skizzenbuch fest. Die Dickhäuter stehen dicht beieinander. Gebeugt und erschöpft sieht man ihnen die Strapazen der langen Reise an.

Nur wenige Jahre später malt Marc sein Werk Affenfries (1911). Eine Gruppe Makaken läuft dynamisch durch eine Landschaft aus leuchtenden Farbflächen in kräftigem Rot, Grün und Gelb. Jenseits menschlicher Zuschreibung versucht Marc, über genaue Beobachtung und Einfühlung in die Tiere, ihr Wesen zu erfassen. Die Zeichnung der Elefanten erzählt von Enge und Erschöpfung, im Affenfries pulsiert die Lebendigkeit der Bewegung.

So unterschiedlich die Werke erscheinen, so ist ihnen doch gemein, dass sie im Spannungsverhältnis der damaligen gesellschaftlichen Umstände stehen. Die Tiere in Marcs Werken sind eng mit dem kolonialen Handel um 1900 verflochten, der ihre Präsenz in Europa erst möglich machte.

Franz Marc, Affenfries, 1911, Hamburger Kunsthalle

Der koloniale Zoo

Tiere aus dem nicht-europäischen Raum wurden massenhaft gejagt, um in den Zoos und Zirkussen der europäischen Großstädte ausgestellt zu werden. Löwen, Tiger, Elefanten, Nashörner sowie Flamingos und Papageien wurden bald zu bevorzugten Motiven in Kunst und Kunsthandel. Zoo und Zirkus versprachen den Künstler*innen der Moderne einen unerschöpflichen Fundus an Inspirationen, Motiven und Modellen.1

Die kolonialen Inszenierungen der zoologischen Gärten gipfelten in den dort stattfindenden enthumanisierenden und rassistischen Völkerschauen. Nicht-europäische Kulturen wurden dabei in eine vermeintliche Hierarchie zivilisatorischer Entwicklung eingeordnet und prägten das Bild des „Fremden“ in Europa, das mit Vorstellungen europäischer, weißer Überlegenheit einherging. Auch dies schrieb sich in die um 1900 im Zoo entstandene Kunst ein

Ernst Ludwig Kirchner im Dresdner Zoo

1910 besuchte Franz Marcs Zeitgenosse, der expressionistische Künstler Ernst Ludwig Kirchner, das sogenannte „Afrikanische Dorf“ im Dresdner Zoo. Was dem Publikum als eine angeblich authentische Darbietung afrikanischer Kultur angepriesen wurde, war letztendlich nur eine Inszenierung westlicher Fantasien. Trotzdem waren Künstler*innen wie Kirchner von der Ausdruckskraft der Performenden fasziniert.

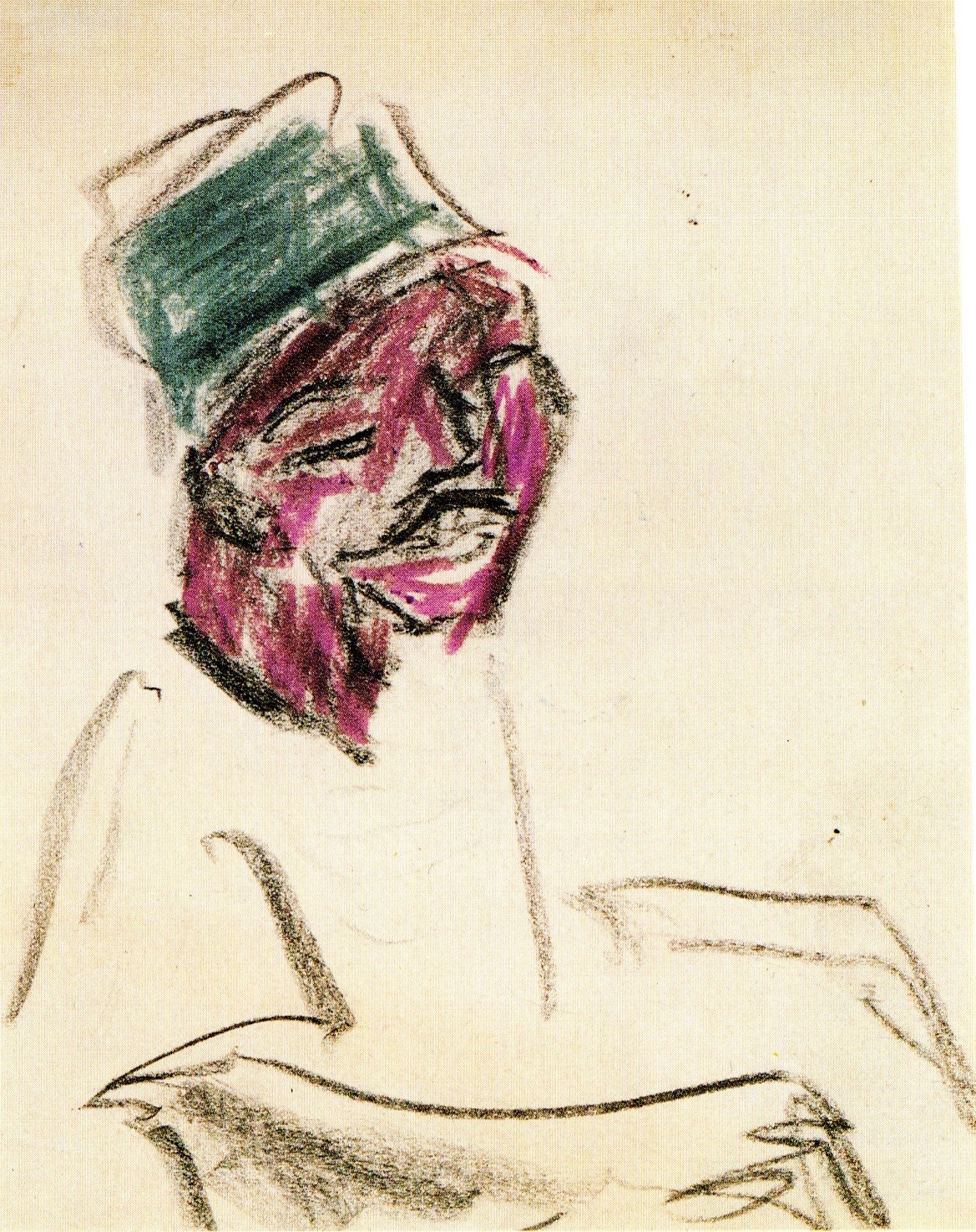

Ernst Ludwig Kirchner, Porträt eines Performers im „Afrikanischen Dorf“, Mai 1910, Privatsammlung

Kirchner hält das Gesehene vor Ort in seinem Skizzenbuch fest. Mit kräftigen Strichen in Rot und Pink hebt er das Gesicht expressiv hervor, während der Hut mit grüner Kreide akzentuiert wird: flüchtige Eindrücke mit schnellen, reduzierten Strichen. Individuelle Porträts entstehen dabei nicht – es geht ihm um Gesten, Physiognomie, um eigene künstlerische Vorstellungen von Vereinfachung und Reduktion.2

Doch warum suchten Künstler*innen wie Marc und Kirchner gerade in den Inszenierungen der zoologischen Gärten nach neuen Ausdrucksformen?

Die Suche nach ‚Ursprünglichkeit‘

Viele Künstler*innen der Moderne sehnten sich nach einer ‚Ursprünglichkeit‘ jenseits bürgerlicher Konventionen. Sie glaubten, in anderen Naturen wie Kulturen reinere, unberührte und zwanglosere Daseinsformen zu finden.

Die künstlerische Beschäftigung mit dem Zoo ermöglichte es Künstler*innen, sich von europäischen Kunsttraditionen und Schönheitsidealen zu befreien und mit Farbe und Form zu experimentieren.3 Kirchner etwa sah in Bewegung, Nacktheit und expressivem Ausdruck seiner Modelle eine antibürgerliche und vermeintlich ‚ursprüngliche‘ Kraft.4

Expressionistische Ausblendung

Doch gerade Kirchners Konzentration auf Körper und Gesicht seiner Modelle blendet die gewaltvollen kolonialen Zusammenhänge, in denen er ihnen begegnete, aus. Ähnlich wirkt es bei Marc: Die Makaken erscheinen losgelöst, als wären sie frei beobachtet – der Zoo als Schauplatz bleibt unsichtbar.

So wird eine Ambivalenz deutlich: Die Künstler*innen nutzten den Zoo als Ort künstlerischer Inspiration, zugleich war er aber verwoben mit rassistischen und exotisierenden Vorstellungen der Kolonialzeit, die sich auch im künstlerischen Verständnis von ‚Ursprünglichkeit‘ niederschlugen.

Die expressive Ästhetik von Marc und Kirchner hinterfragt nicht die koloniale Gegenwart in Deutschland um 1900. Im Gegenteil: Sie verkehrt sich in eine Leerstelle, die wir heute in der Betrachtung mit bedenken müssen.

Vgl. Dorthe Aagesen (Hg.), Kirchner und Nolde. Expressionismus und Kolonialismus, München 2021, S. 158.

Vgl. ebd., S.159.

Vgl. Lee Chichester, Die neuen »Wilden«? Koloniale Tiere in der Kunst des Expressionismus, in »Die Moderne im Zoo«, hg. von Lee Chichester und Jessica Keilholz-Busch, (Ausst.-Kat. Franz Marc Museum, Kochel am See), Kochel am See 2025, S. 97.

Vgl. ebd., S.106.

Diese Story entstanden im Rahmen des Seminars „Die Moderne im Zoo. Exotismus, Ethik und Evolution um 1900“ an der Ruhr-Universität Bochum. Sie wurden von Studierenden erarbeitet.

Das Seminar wurde durchgeführt von Dr. K. Lee Chichester und Jessica Keilholz-Busch.