Sichtbarkeit und Leerstelle:

Henry Ossawa Tanners Pomp at the Zoo

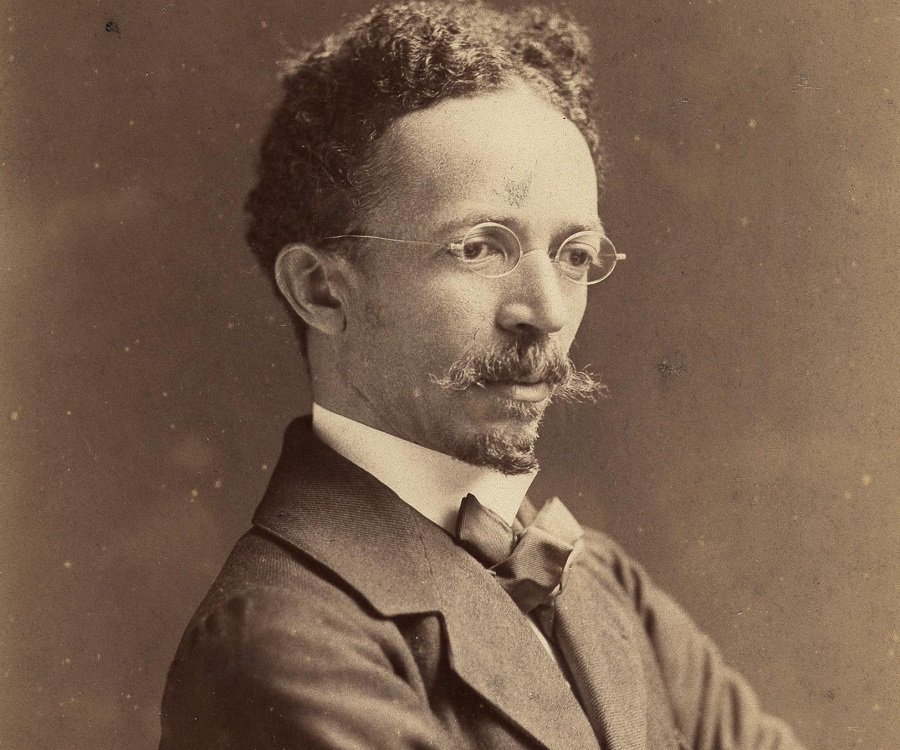

Henry Ossawa Tanner, 1907

Zoos waren nicht nur Orte der Tierbeobachtung, sondern auch Bühnen gesellschaftlicher Macht. Sie machten sichtbar, aber selten als Subjekt. Der afroamerikanische Maler Henry Ossawa Tanner verweist in Pomp at the Zoo auf genau dieses Spannungsfeld: Sichtbar sein, ohne gesehen zu werden.

CHISOM DURUAKU

Gefangene Blicke: Adolf Menzels Tierdarstellungen

In Adolph Menzels Gouache Drei Bären im Käfig, entstanden für das sogenannte Kinderalbum, sitzt eine Gruppe von Bären hinter Gitterstäben. Der Blick des Betrachters fällt frontal auf das Gehege: Drei pelzige Körper, eingefasst von Metallstäben, eingesperrt und zugleich ausgestellt. Was auf den ersten Blick wie ein beiläufiges Tierbild erscheint, offenbart auf den zweiten eine stille Gewalt. Es geht nicht nur um Tiere, sondern um ein Verhältnis von Kontrolle und Sichtbarkeit, von Neugier und Macht. Das Tier befindet sich nicht in seinem natürlichen Raum, sondern in einem künstlich geschaffenen Rahmen, einem Schaukasten für den menschlichen Blick. Die Tiere sind nicht Subjekte der Darstellung, sondern Objekte: Zu betrachten, zu analysieren, vielleicht auch zu bemitleiden. Zugleich aber deutet Menzel in den Blicken der Bären auch eine Form von Empfindsamkeit an, die Mitgefühl weckt und so auf das Machgefälle zwischen Betrachtenden und Eingesperrten aufmerksam macht.

Adolph Menzel, Drei Bären im Käfig, aus dem “Kinderalbum”, 1863–1883, Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett

Der Zoo als Bühne: Macht, Neugier und Ordnung

Die Ausstellung Die Moderne im Zoo zeigt, wie sich das Verhältnis von Mensch und Tier im 19. und 20. Jahrhundert veränderte, wie der Zoo zur Bühne wurde, auf der Tiere nicht nur gezeigt, sondern auch in Narrative eingebunden wurden: Geschichten von Fortschritt, Ordnung, Wissen und Beherrschung. Doch diese Erzählungen machten nicht an den Tieren halt. Um 1900 wurden auch Menschen zur Attraktion: In kolonialen Kontexten, auf Völkerschauen in zoologischen Gärten und auf Zirkusplakaten. People of Color wurden in exotisierenden Kulissen zur Schau gestellt und damit zum Objekt des Blicks. Nur wenige Zeugnisse sind erhalten, die sie als handelnde Subjekte und Individuen sichtbar werden lassen. Diese Perspektive fehlt auch in der Ausstellung.

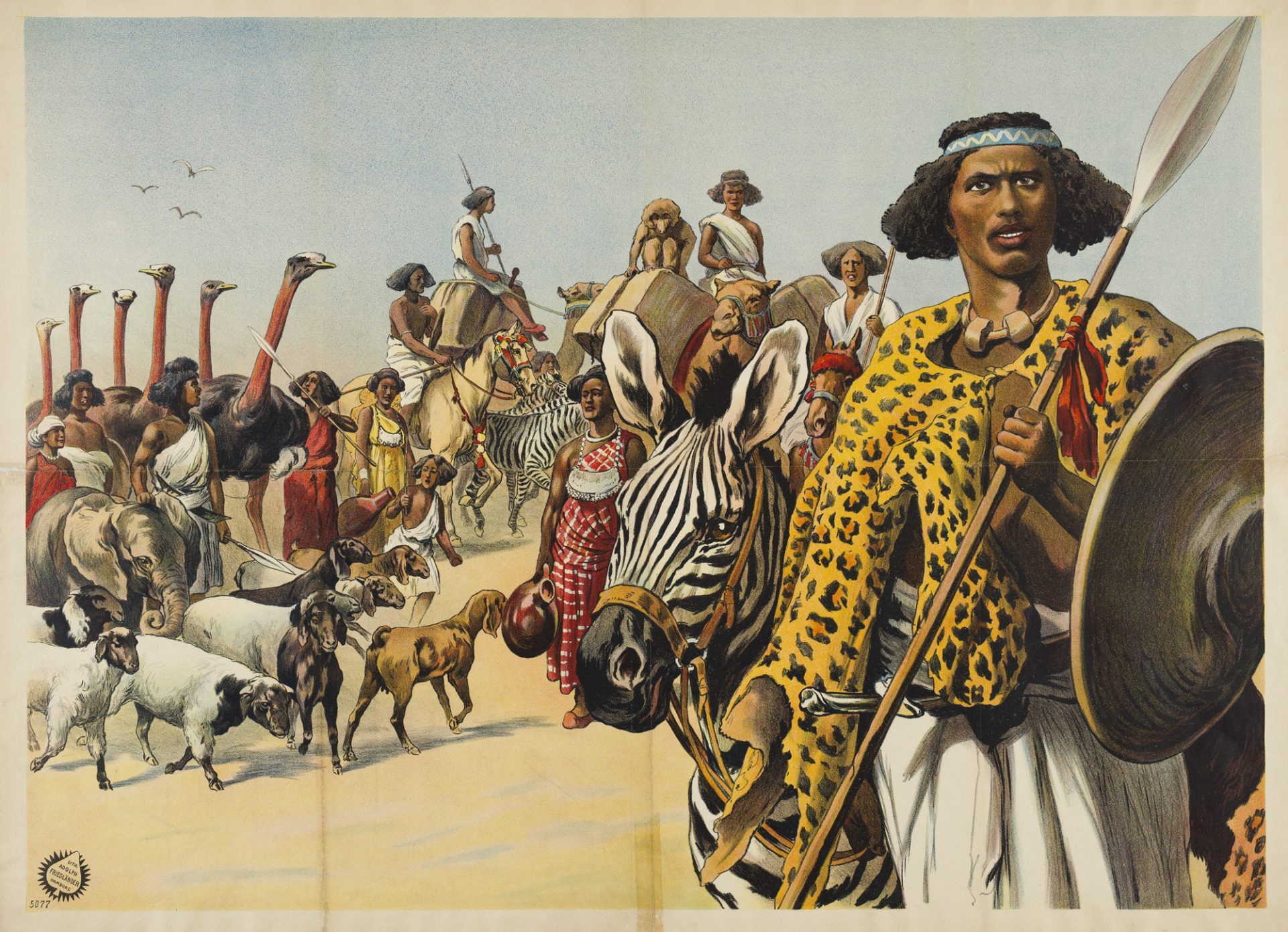

In kolonialen Zonen, auf Völkerschauen und Zirkusplakaten wurden People of Color wie Tiere ausgestellt. Sie waren präsent, aber nicht als handelnde Subjekte. Ihr Blick, sofern er überhaupt dargestellt wurde, war nie ein eigener, sondern stets der Blick der Betrachteten. Ein besonders drastisches Beispiel bietet eine Farblithografie von Adolph Friedländer von ca. 1910 mit dem Titel Nubierschau. Das Plakat zeigt eine Karawane von Menschen und Tieren, Strauße, Kamele, Elefanten, Zebras, begleitet von Speerträgern in fantasievoller Kostümierung. Die Inszenierung folgt einer orientalistisch-exotisierenden Bildsprach: Die abgebildeten erscheinen nicht als individuelle Subjekte, sondern als Teil einer Schaustellung, gleichsam wie Zootiere arrangiert und dem weißen Blick ausgesetzt.

Adolf Friedländer, Ohne Titel (Nubierschau), 1910, Münchner Stadtmuseum

Exotisierung von Menschen:

Völkerschauen und koloniale Bilderwelten

Solche Bilder machen das koloniale Machtverhältnis sichtbar und zementieren es. People of Color erscheinen nicht als selbstbestimmte Akteure, sondern als Bestandteil eines Spektakels, das vom weißen Blick produziert und konsumiert wird. Die Blickrichtung ist klar: von der weißen Mitte auf das koloniale Andere. Diese Struktur des einseitigen Sehens wurde bereits früh von afroamerikanischen Intellektuellen analysiert. W. E. B. Du Bois beschreibt im ersten Kapitel von The Souls of Black Folk von 1903 die Erfahrung des Double Consciousness, ein doppeltes Bewusstsein, in dem Schwarze Subjektivität stets durch die Augen der weißen Mehrheitsgesellschaft vermittelt wird.1 Es ist eine innere Spaltung, eine permanente Selbstverunsicherung, die entsteht, wenn man sich selbst nur durch den entwertenden Blick der anderen erkennen darf.

Bell Hooks greift diesen Gedanken im siebten Kapitel von Black Looks auf und formuliert den Begriff des Oppositional Gaze2. Sie beschreibt, wie Schwarzen, insbesondere Schwarzen Frauen, traditionell der Blick verweigert wurde, und wie das aktive Zurückblicken zur politischen Geste wird.

The gaze has always been political in my life.

– Bell Hooks

Der Blick ist nie neutral. In einer visuellen Kultur, in der People of Color meist als Körper und nicht als Persönlichkeiten erscheinen, wird das bloße Zurückschauen, das Beanspruchen des eigenen Blicks, zur Form des Widerstands. Im Kontext von Zoos und Zirkusplakaten des 19. Jahrhunderts lässt sich dieser Gedanke auf beunruhigende Weise nachvollziehen. Schwarze Körper wurden dem weißen Blick ebenso ausgesetzt wie Tiere, sie wurden klassifiziert, inszeniert und kontrolliert. Sie hatten keine Kontrolle über ihre Repräsentation. Ihr Blick wurde entmachtet, ihre Subjektivität ausgelöscht.

Henry Ossawa Tanner, Pomp at the Zoo, 1880, Privatsammlung

Henry Ossawa Tanner:

Ein afroamerikanischer Künstler im Kontext

Henry Ossawa Tanner war ein Künstler, dessen Arbeiten das Potenzial in sich trugen, dieser Logik neue Facetten hinzuzufügen. Der afroamerikanische Maler war einer der wenigen Schwarzen Künstler seiner Zeit, die internationale Anerkennung fanden, allerdings auch deshalb, weil er sich gezielt aus den USA zurückzog, um in Europa zu arbeiten.4 In Bezug auf sein Gemälde Pomp at the Zoo, das im Philadelphia Zoo entstand, wird spekuliert, ob Tanner das Tier im Käfig auch als Spiegel seiner eigenen Situation verstand: Als jemand, der permanent unter Beobachtung stand, gesellschaftlichen Zuschreibungen ausgeliefert war, fremdbestimmt in einer Welt, in der Schwarze Menschen nicht als autonome Subjekte gelten, sondern als Projektionsflächen weißer Vorstellungen.

Das Gemälde zeigt einen Löwen im Käfig. Eine kleine Gruppe von Besucher*innen steht davor, doch sie bleibt im Halbschatten. Die Szene ist dunkel gehalten, fast dämmrig. Die einzige klare Lichtquelle fällt auf das Gesicht des Löwen: ruhig, beinahe resigniert. Die erwartete Wildheit, das Spektakel des „wilden Tieres“, bleibt aus. Stattdessen begegnet uns ein Körper, der sich nicht mehr wehrt. Auffällig ist zudem die Haltung der Vorderpfote: Sie liegt nicht aggressiv an den Gittern, sondern der Löwe scheint sie fast zum Herausreichen zu nutzen, als wolle er eine Hand reichen. Dieses Detail verstärkt den Eindruck von Ruhe und Empfindsamkeit und bricht zugleich mit der Erwartung eines „wilden Tiers“.

Im oberen rechten Bildbereich leuchtet ein strahlend weißes Schild: „African Lion“. Kein Name, keine Herkunft, keine Geschichte, nur eine zoologisch-koloniale Kategorie. Dieses Detail ist zentral. Das Adjektiv „African“ verweist nicht bloß auf geografische Herkunft, sondern evoziert koloniale Vorstellungen vom Fremden, Exotischen, vom „Anderen“. Der Löwe wird klassifiziert, kategorisiert und seines individuellen Wesens beraubt, sichtbar gemacht, aber nicht als Subjekt, sondern als Objekt.

Tanner lenkt den Blick gezielt: Der Löwe ist der hellste Punkt im Bild, aber nicht als Spektakel, sondern als Ruhepol. Was genauso stark leuchtet wie er, ist das Schild. Es ist ein Bild über Sichtbarkeit und über das, was durch Benennung ausgelöscht wird. Der Blick des Betrachters wird nicht mit Gefahr oder Bewegung belohnt, sondern mit einer Leerstelle. Einer Präsenz ohne Stimme. Ein Körper ohne Geschichte. Tanner beschreibt hier nicht nur den Zoo, er beschreibt ein System der Repräsentation. Ein System, in dem Schwarze Körper ebenso wie Tierkörper sichtbar sind, aber nicht gehört werden. Klassifiziert, aber nicht als Individuen anerkannt. Pomp at the Zoo kann gelesen werden als stille Kritik an dieser Blickordnung. Der Löwe im Käfig ist Sinnbild für das doppelte Bewusstsein gesehen zu werden, ohne wirklich wahrgenommen zu werden.

Leerstellen in der Kunstgeschichte: Schwarze Perspektiven im 19. Jahrhundert

Tanner ist in der Ausstellung Die Moderne im Zoo nicht vertreten, nicht aus bewusster Auslassung, sondern weil seine Werke heute nur schwer verfügbar sind. Das zentrale Problem liegt tiefer: Werke Schwarzer Künstler*innen des 19. Jahrhunderts sind selten, schwer zugänglich und oft nur in außereuropäischen Sammlungen vorhanden. Dass sie in den europäischen Ausstellungen kaum auftauchen, verweist auf historische Strukturen: Schwarze Perspektiven wurden in der Kunstproduktion und -rezeption seit jeher marginalisiert.

Die Ausstellung bietet damit zugleich die Chance, solche Leerstellen sichtbar zu machen und Fragen nach den Stimmen, die fehlen, zu stellen. Sie kann so als Ausgangspunkt dienen, um künftig auch die Perspektiven von Künstler*innen of Color stärker in den Blick zu rücken und damit die Geschichte des Zoos und seiner Bilder umfassender zu erzählen.

„Of Our Spiritual Striving“, in The souls of Black folk, von W. E. B. Du Bois, Dover thrift editions (Dover, 1994), S. 13–15.

„The Oppositional Gaze, Black Female Spectators“, in Black looks: race and representation, von bell hooks (South End Press, 1992), S. 116–117.

Ebd., S. 116.

Charlotte Etinde-Crompton und Samuel Willard Crompton, Henry Ossawa Tanner: Landscape Painter and Expatriate, Celebrating Black Artists (Enslow Publishing, LLC, 2019), S. 15–26 und 59–40.

Die Stories entstanden im Rahmen des Seminars „Die Moderne im Zoo. Exotismus, Ethik und Evolution um 1900“ an der Ruhr-Universität Bochum. Sie wurden von Studierenden erarbeitet.

Das Seminar wurde durchgeführt von Dr. K. Lee Chichester und Jessica Keilholz-Busch.