Menschelnde Tiere:

Zwischen Kunst, Empathie und kulturellem Spiegelbild

Tiere, die wie Menschen wirken, berühren uns. Sie lassen uns staunen, schmunzeln – oder auch erschrecken. Angefeuert durch die 1859 erschienene Evolutionstheorie Darwins, wurden Menschenaffen plötzlich zur Projektionsfläche einer ganzen Gesellschaft.1 Das damalige Menschenbild, demzufolge der Mensch als einzigartige Schöpfung Gottes galt, wurde erschüttert.2 Immer häufiger wurde das Menschliche in Tieren verortet und Tiere dadurch anthropomorphisiert.

ELEONORE SEIFERTH

Anthropomorphismus und seine Bedeutung

Der Begriff Anthropomorphisieren kommt vom griechischen anthropos (= Mensch) und morph (= die Gestalt betreffend, förmig). Anthropomorphisieren bedeutet somit „Vermenschlichen“ bzw. „menschliche Eigenschaften auf Nichtmenschliches übertragen.3 Dabei lassen sich verschiedene Arten der Vermenschlichung unterscheiden: so etwa eine Vermenschlichung in der äußerlichen Darstellung von Tieren oder die Zuschreibung kognitiver und emotionaler Fähigkeiten an nichtmenschliche Tiere.

Gabriel von Max, Anthropologischer Unterricht, nach 1900, Öl auf Leinwand, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Schenkung Gabriele und Walter Stainer, Gelting

Gabriel von Max’ Anthropologischer Unterricht

Eine Form des Anthropomorphisierens von Tieren zeigt Gabriel von Max’ Gemälde Anthropologischer Unterricht von 1884. In der Bildmitte befinden sich zwei Affen, welche eine zwischen ihnen liegende menschliche Puppe betrachten. Warmes, gedämpftes Licht betont das Fell der Tiere, ihre Hände, den Tisch – und somit die Orte der Interaktion. Der Fokus liegt auf den Affen, die sich wie Gelehrte mit ernsten und konzentrierten Gesichtsausdrücken über ihr Studienmaterial auszutauschen scheinen.

Trotz der Hinweise darauf, dass sich der Mensch in einer Machtposition gegenüber den Tieren befindet, stellt Gabriel von Max den menschlichen Überlegenheitsanspruch in Frage, ja er macht sich vielleicht sogar darüber lustig. Wie der Titel impliziert, werden die Affen in diesem Werk zu Anthropologen und schauen auf Spielzeug als menschliches Relikt und Modell. Sie lernen somit menschliches Verhalten und nehmen in ihrer Imitation die Rolle des Menschen ein. Vor dem Hintergrund der Evolutionstheorie stellt Gabriel von Max den Affen als einen Spiegel des Menschen dar. Es werden Themen wie Spiel, Kultur und Wissen impliziert und somit die Frage aufgeworfen: Wer unterrichtet wen? Der Affe selbst ist in diesem Fall von Anthropomorphisierung jedoch nur eine Projektionsfläche für den Künstler.

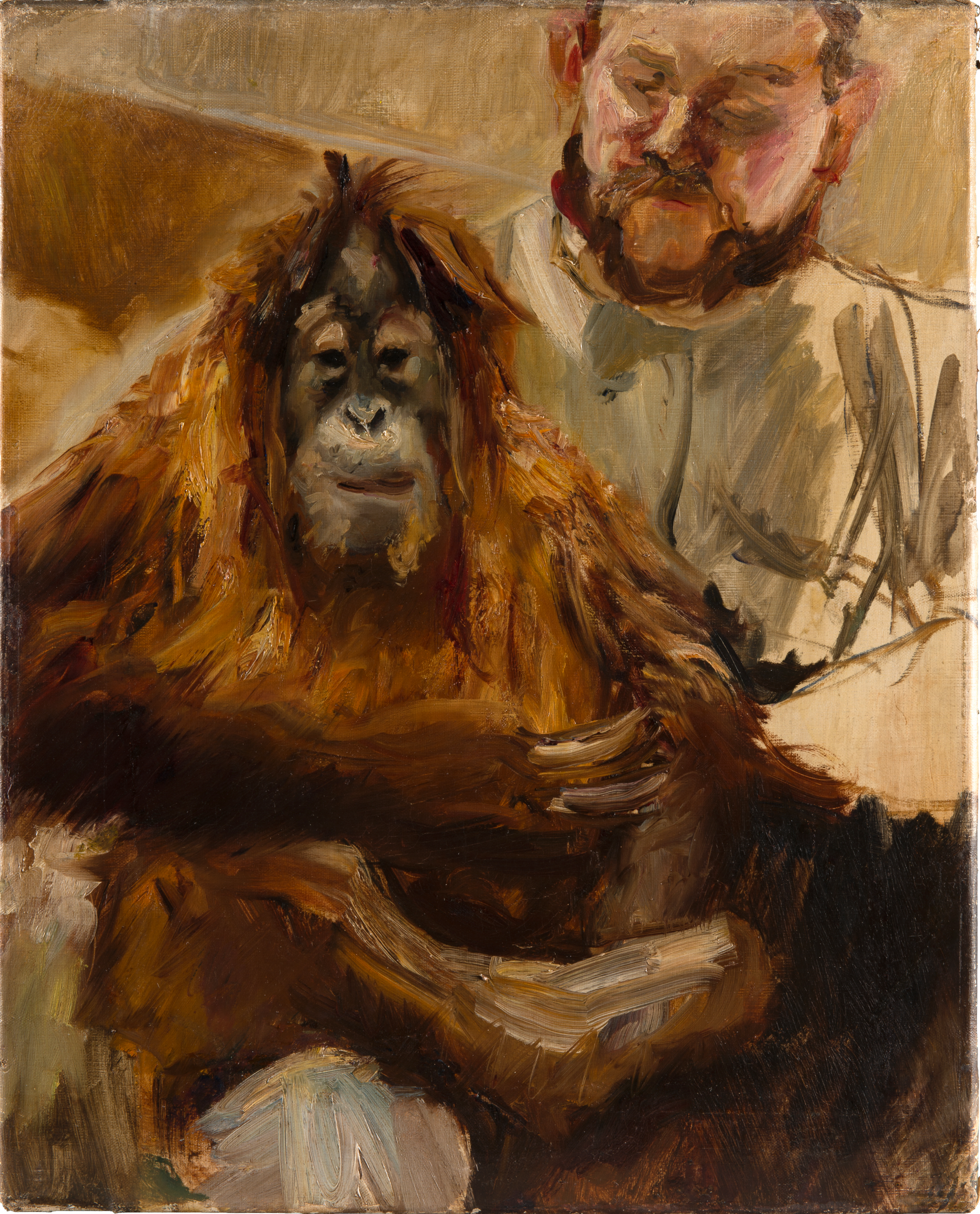

Max Slevogt, Der Orang-Utan »Seemann« und sein Wärter, ca. 1901, Öl auf Leinwand, Städel Museum, Frankfurt am Main

Max Slevogts Gemälde Der Orang-Utan „Seemann“ und sein Wärter

Ein anderes bemerkenswertes Beispiel des Anthropomorphisierens stellt Max Slevogts Gemälde Der Orang-Utan „Seemann“ und sein Wärter dar. Anfang 1901 hielt sich Slevogt mehrere Monate in Frankfurt auf, wo er regelmäßig den Zoologischen Garten besuchte und dort zahlreiche Tierstudien erstellte. Die Szene des Doppelportraits wirkt sehr ruhig und scheint einen intimen Moment zwischen Mensch und Tier festzuhalten.

Das Gemälde ist Zeugnis des sich wandelnden Blicks auf das Tier um 1900, das nun zunehmend als Individuum wahrgenommen wurde.

Tieren wurde ein eigener Charakter zugeschrieben und besonders Menschenaffen wurden als dem Menschen nahestehend wahrgenommen. Der Fokus auf den Orang-Utan – der sich auch im Titel niederschlägt – und seine nachdenkliche, mitunter melancholische Mimik anthropomorphisieren den Menschenaffen und schreiben ihm Intelligenz zu. Auch der Name ‚Seemann‘ und die sitzende Körperhaltung sowie die geradezu zärtliche Interaktion mit seinem Wärter, welche ein respektvolles und intimes Verhältnis zwischen beiden nahelegt, lassen das Tier wie einen Menschen erscheinen. Mensch und Tier sind hier nicht hierarchisch getrennt, sondern in ihrer Körperhaltung, Mimik und Präsenz eng miteinander verbunden, bis hin zur gleichen Farbgebung von Fell und Bart.

Der bewegte Pinselduktus steigert den Eindruck, dass es sich beim Orang-Utan um ein fühlendes Wesen handelt, das mitunter im Zwiespalt steht, da es sich in einer Umwelt befindet, in die es doch nicht ganz hineingehört. Somit steht dieses Gemälde exemplarisch für einen empathischen Blick auf das Tier, welches nicht als exotische Kuriosität, sondern als ein dem Menschen ähnliches, denkendes und fühlendes Individuum gesehen wird. Die Ähnlichkeiten in der Farbgebung und Körperhaltung – das Sitzen mit verschränkten Armen, fast ineinander verschlungen, ähnlich einer Darstellung von Maria mit Kind – bringt die angedeutete äußere ebenso wie innere Verwandtschaft zur Geltung und setzt das tierische Wesen dem menschlichen nahezu gleich.

Das Porträt gilt Seemann als Individuum und nicht irgendeinem beliebigen Orang-Utan als Objekt. Diese Art der Persönlichkeitszuschreibung ist nicht untypisch für diese Zeit. Menschenaffen galten nicht länger nur als Kuriositäten, sondern als fühlende, denkende Wesen. Dass es sich bei den in Zoos zu sehenden Menschenaffen meist um junge Tiere handelte, welche physiologisch noch nicht ausgewachsen waren und somit menschlicher aussahen, verstärkte diesen Eindruck. Seemanns runder Kopf, seine weichen Züge und ausdrucksstarken Augen fordern die Empathie der Betrachter*innen.

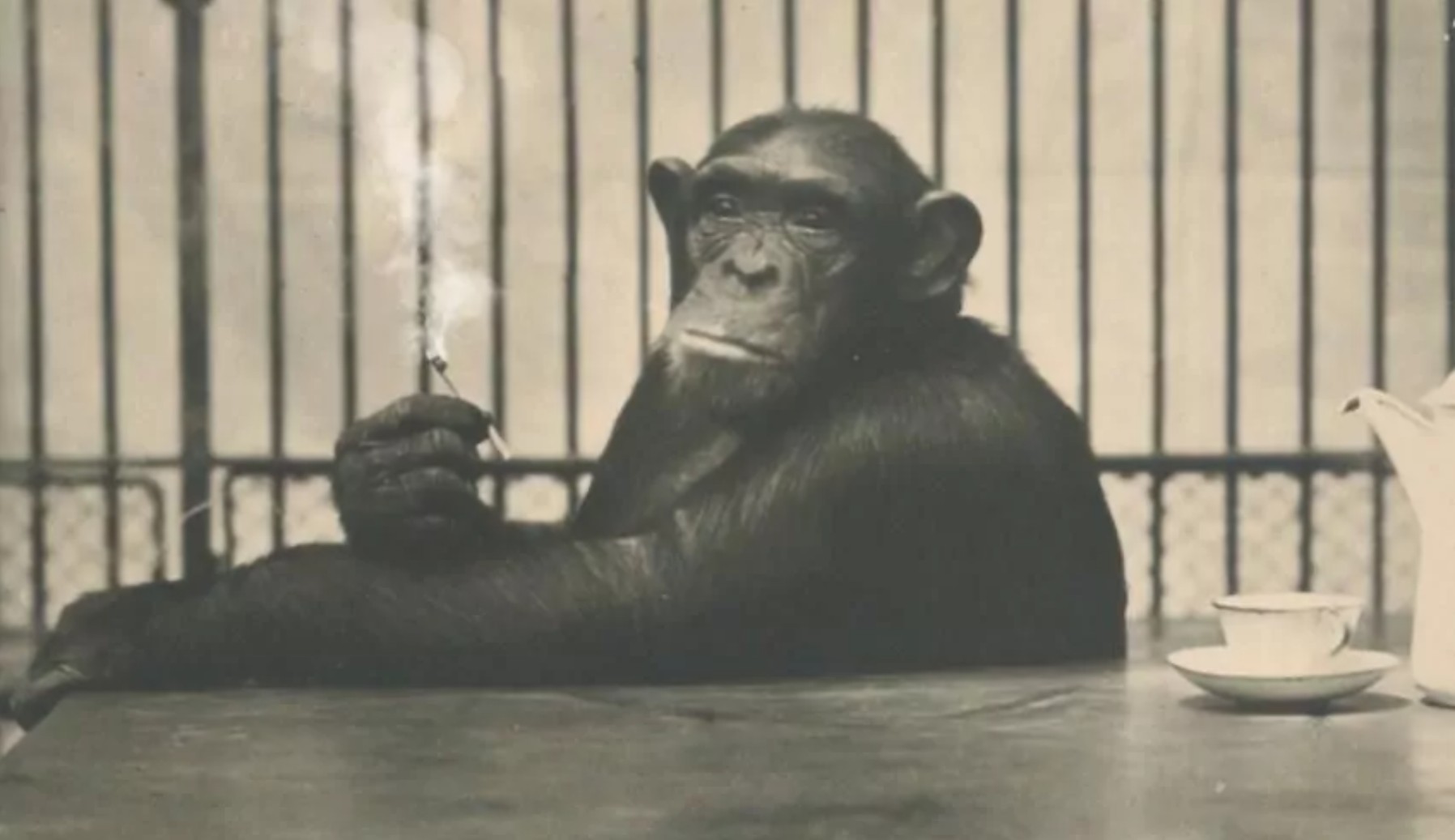

Verlag des Aktien- Vereins des Zoologischen Garten zu Berlin, Missie, Zoologischer Garten Berlin, Postkarte, 1910

Die Schimpansin Missie – Zwischen Empathie und Spott

Namen von Zootieren tauchen zu dieser Zeit immer häufiger in Werktiteln auf, was eine persönlich-emotionale Beziehung zu den Porträtierten widerspiegelt.7 Dies zeigt mitunter auch die Postkartenserie der Schimpansin ‚Missie‘ aus dem Berliner Zoo, welche in unterschiedlichen menschlichen Posen abgelichtet wurde, beispielsweise rauchend, Kaffee trinkend oder mit Besteck essend. Die Postkarte zeigt Missie an einem Tisch sitzend, auf den sie den linken Arm abgelegt hat, während sie in ihrer rechten Hand locker eine angezündete Zigarette zwischen Zeigefinger und Daumen hält.

Missie ist ebenso wie Seemann ein Individuum. Sie hat einen Namen und ihr Gesicht zeigt Emotionen, wodurch sie Mitgefühl weckt. Überschattet wird diese Individualität durch die Requisiten. Die Tasse mit Kaffeekanne und die Zigarette drängen Missie menschliche, als ‚zivilisiert‘ geltende Handlungsweisen mit Konsum-Charakter auf, welche ihre emotionalen Züge überdecken und sie somit ins Lächerliche ziehen. Abgebildet wird somit nur noch eine Schimpansin, welche imitiert, lernt sich zu verhalten wie ein Mensch, aber keine eigenen, aus sich herauskommenden Handlungen durchführt. Der abwesende Blick lässt Missie mehr zu einer Puppe werden, die nach Willen des Menschen drapiert werden kann. Auch die Gitterstäbe im Hintergrund machen deutlich, dass Missie trotz ihrer menschlichen Verhaltensweisen ein Tier ist und nach ihrem „Kaffeekränzchen“ wahrscheinlich wieder in den Käfig muss. Eine Distanz wird aufgebaut und die Betrachter*innen bleiben in einer Machtposition in welcher sie sich an der Komik der Situation ergötzen können, ohne sich mit den Gefühlen ihres Gegenübers auseinandersetzen zu müssen.

Und heute?

Slevogt wie auch Gabriel von Max spiegeln in ihren Gemälden eine kulturelle Verunsicherung der Zeit wider. Mit Darwins On the Origin of Species (1859) und spätestens mit The Descent of Man (1871) war klar: Der Mensch ist kein göttlich separiertes Wesen, sondern ein Produkt der Evolution.8 Oder wie Darwin selbst schrieb: „Man still bears in his bodily frame the indelible stamp of his lowly origin.“9

Wie sehr unterscheiden wir uns von anderen Tieren?

Auch wenn es schon um 1900 zu ethischen und moralischen Debatten hinsichtlich des Umgangs mit Tieren kam, ist das Ausloten unserer Beziehung zu Tieren bis heute nicht abgeschlossen. Denn auch in der Gegenwart bedarf es hinsichtlich der Frage nach tierlichem Bewusstsein, Emotionen und Perspektiven eines größeren Diskurses.

Charles Darwin, The Origin of Species, London 1859. Später folgten weitere Bücher, etwa The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (London 1871) und The Expression of the Emotions in Man and Animals (London 1872).

Oliver Hochadel, Darwin im Affenkäfig. Der Tiergarten als Medium der Evolutionstheorie, in: Dorothee Brantz u. Christof Mauch (Hg.), Tierische Geschichte. Die Beziehung von Mensch und Tier in der Kultur der Moderne, Paderborn 2009, S. 245–267, hier S. 246.

Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, Stand: 19.07.25, online unter: https://www.dwds.de/wb/anthropomorph, Zugriff am 22. Oktober 2025.

Ernst-Gerhard Güse, Hans-Jürgen Imiela u. Berthold Roland (Hg.), Max Slevogt. Gemälde Aquarelle Zeichnungen, Stuttgart 1992, S. 200.

Hochadel 2010, S. 249 ff.

Ebd.

Die Moderne im Zoo, Ausst. Kat., Franz Marc Museum, Kochel a. S., hg. v. K. Lee Chichester u. Jessica Keilholz-Busch, München 2025, S. 147; siehe hierzu auch Markus Wild, Der „Animal Turn“ um 1900, in: ebd., S. 150–155.

Hochadel 2010, S. 246 ff.

Ebd., S. 246.

Diese Story entstanden im Rahmen des Seminars „Die Moderne im Zoo. Exotismus, Ethik und Evolution um 1900“ an der Ruhr-Universität Bochum. Sie wurden von Studierenden erarbeitet.

Das Seminar wurde durchgeführt von Dr. K. Lee Chichester und Jessica Keilholz-Busch.