Vom Monster zur Faszination:

Jean Painlevés künstlerische Dokumentation Der Oktopus (1928)

Vom gefürchteten Tiefseemonster zum faszinierenden Lebewesen – Jean Painlevé verwandelte mit seinem Film La Pieuvre den Blick auf den Oktopus. In eindringlichen Nahaufnahmen zeigt er das Tier als intelligentes, empfindsames Wesen und verbindet wissenschaftliche Präzision mit surrealer Poesie. Ein Meeresdrama zwischen Wissen und Staunen und ein früher Aufruf zu Empathie mit dem Fremden.

YESI DONG

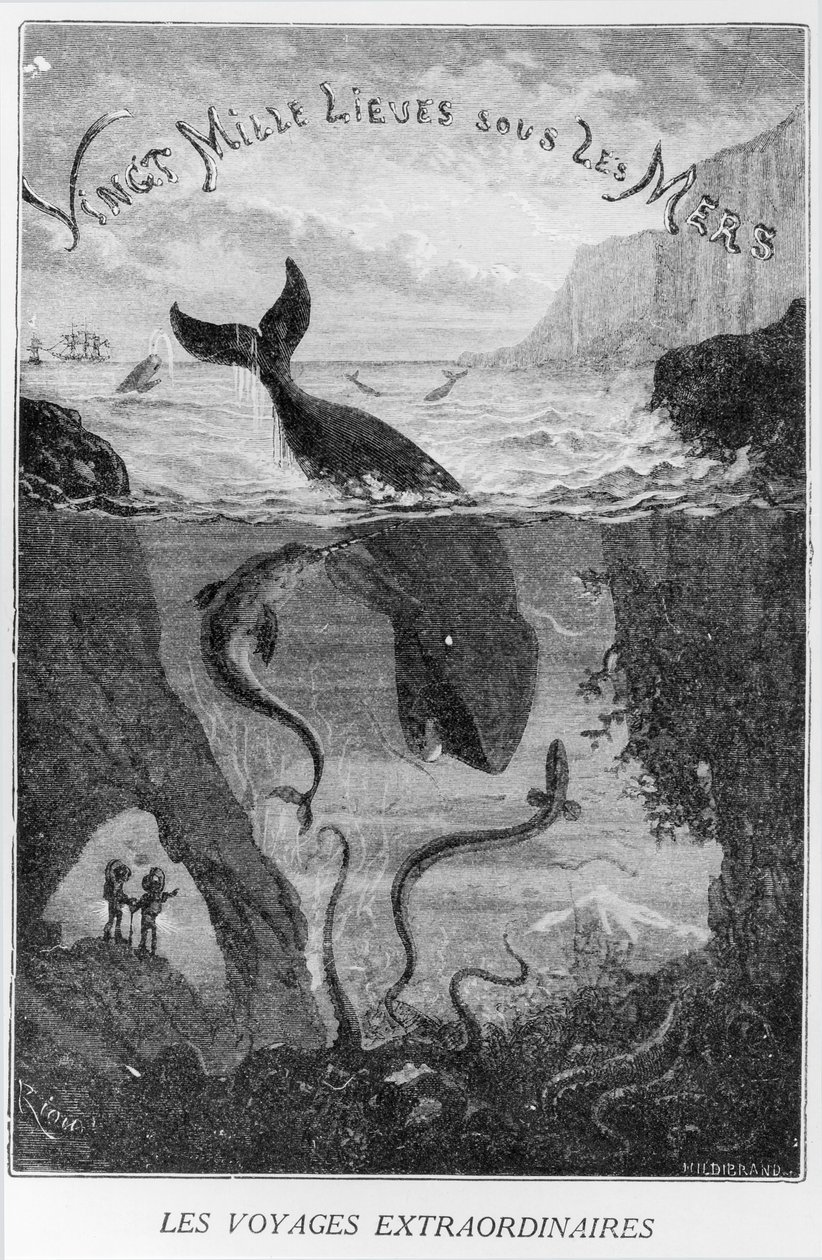

Jules Vernes, 20.000 Meilen unter dem Meer, Paris 1870, Frontispiz

Ein Tier mit schlechtem Ruf

Wenn man an einen Oktopus denkt, stellt man sich oft entweder ein seltsames, weiches Monster mit acht Fangarme vor – oder ein intelligentes, faszinierendes Meereswesen. Die meisten Menschen tendieren wohl eher zur ersten Vorstellung.

Im Jahr 1870 veröffentlichte Jules Verne seinen berühmten Science-Fiction-Roman 20.000 Meilen unter dem Meer. Im Roman trifft die Hauptfiguren während ihrer Reise auf riesige Kraken. Im Kapitel über diese Begegnung werden sie als gigantisch, grausam, blutrünstig und schrecklich dargestellt. Auch in H. P. Lovecrafts mystischer Horrorerzählung Der Ruf des Cthulhu von 1928 erscheint ein oktopusähnliches Wesen: Cthulhu – ein riesiges, schlafendes Monster, das in der dunklen Tiefe des Meeres ruht. Trotz seiner unvorstellbaren Intelligenz verkörpert es vor allem das Unheimliche und das Fremde.

Diese beiden Werke haben jeweils einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung der Science-Fiction- bzw. der Horrorliteratur ausgeübt. Besonders durch Vernes Roman hat sich das Bild riesiger, bösartiger und furchterregender Kopffüßer tief ins kollektive Gedächtnis eingeprägt, was zugleich zur Popularität solcher Tiefseemonster beigetragen hat.1 Die Angst vor dem Oktopus mag ihren Ursprung in seinem ungewöhnlichen Aussehen haben. Vielleicht können wir unsere Vorurteile ein wenig ablegen, wenn wir ihn besser verstehen.

Jean Painlevé, Der Oktopus schwimmt über einen Totenschädel, in: La pieuvre (Der Oktopus), Frankreich 1928, 14:01 min, Les Documents cinématographiques et la Cinémathèque française, Paris

Wissenschaft und Ästhetik

Im Jahr 1928 erschien Jean Painlevés (1902–1989) Dokumentarfilm La Pieuvre (Der Oktopus) – ein wissenschaftlicher Kurzfilm, der sich dem Verhalten des Oktopusses widmete. Der Film verbindet auf eindrucksvolle Weise Kunst und Wissenschaft. Die Eröffnungsszene zeigt eine kurze erzählerische Handlung, die zugleich als surrealistische Darstellung inszeniert ist: Ein Oktopus wird von Menschen gefangen, entkommt jedoch aus dem Fischernetz, klettert über Fensterbretter und Bäume und gelangt schließlich zurück ins Meer. Dort gleitet der Oktopus an einem Totenschädel vorüber – ein starkes visuelles Symbol, das andeutet, dass es sich um eine Geschichte von Leben und Tod handelt.

Der Film ist in mehrere thematische Abschnitte gegliedert: das Lebensumfeld des Oktopus, sein Aussehen, sein Verhalten und sein Tod. Zu sehen ist, dass das Tier in Höhlen und Felsspalten lebt. Seine Augen ähneln im geöffneten Zustand menschlichen Augen, was eine geradezu unheimliche Nähe bewirkt. Zugleich atmet es auf fremdartige Weise durch ein sogenanntes Seitensiphon, dessen rhythmisches Öffnen und Schließen sich in der Bewegung des Kopfes widerspiegelt. Um sich zu ernähren, kämpft der Oktopus mit hartschaligen Tieren wie Krebsen oder Hummern. Schließlich zeigt der Film den Tod: Kraftlos treibt der Oktopus durchs Wasser, sinkt zu Boden und rollt sich dort in sich zusammen – diese Szene markiert das Ende.

Jean Painlevé, Der Tod des Oktopusses in: La pieuvre (Der Oktopus), Frankreich 1928, 14:01 min, Les Documents cinématographiques et la Cinémathèque française, Paris

Die Darstellung des natürlichen Lebensraums und der physiologischen Merkmale des Oktopusses beruht auf wissenschaftlich fundierten Beobachtungen und vermittelt Zuschauer*innen ein realistisches Bild dieses Tieres.

Die Darstellung von Farbwechsel, Jagdverhalten und Sterbeprozess ist von biologischer Präzision geprägt und vermittelt eine realistische Vorstellung des Lebenszyklus des Oktopusses. Die letzte Szene, in der der Tod eintritt, ist von tiefer Traurigkeit geprägt – ein seltener Moment in der damaligen Tierdarstellung auf der Leinwand.2 Wie der Film mit einer surrealistisch anmutenden Szene eröffnet, so schließt er auch wieder.

Die Kamera ist extrem nah am Tier, sodass selbst die Saugnäpfe an den Tentakeln deutlich zu sehen sind. Durch solche Nahaufnahmen wie auch durch die Betonung bestimmter Merkmale wie etwa der Augen oder der Atmung wird eine emotionale Verbindung zwischen Oktopus und Mensch hergestellt. Die Inszenierung erzeugt so nicht nur Bewunderung für die biologische Komplexität, sondern auch Empathie für das Tier. Jagd- und Kampfszenen, in denen der Oktopus durch Geschmeidigkeit und List über aggressive Gegner triumphiert, unterstreichen seine Intelligenz und Anpassungsfähigkeit.

Innerhalb weniger Minuten erlebt das Publikum den gesamten Lebenszyklus des Tieres – von der Geburt über die Konfrontation mit Gefahren bis zum Sterben – und wird so in einen emotionalen Spannungsbogen eingebunden, der weit über eine neutrale Tierdokumentation hinausgeht.

Einige Abschnitte des Films vereinten wissenschaftliche und künstlerische Elemente: die spektakuläre Flucht zu Beginn, der Moment mit dem Totenschädel unter Wasser, die Kämpfe mit Krebsen und Hummern sowie das bewegende Ende. Diese inszenatorischen Elemente hinterlassen einen bleibenden Eindruck und transformieren den Oktopus von einem fremdartigen Meeresbewohner zu einer beinahe symbolischen Figur, die Intelligenz, Verwundbarkeit und Würde verkörpert.

In diesem Film ist der Oktopus nicht mehr ein riesiger, furchteinflößender Dämon oder schlafender Schrecken, sondern ein zerbrechliches kleines Tier, das von Fischern leicht gefangen werden kann.

Ein Blick, der bis heute wirkt

Der Film Der Oktopus ist fast hundert Jahre alt und dennoch wirkt er heute aktueller denn je. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, als in Europas Großstädten die ersten öffentlichen Aquarien eröffnet wurden, hat sich der Blick auf das Meer und seine Lebewesen grundlegend verändert. Meerestiere werden nicht mehr nur gefürchtet oder bestaunt, sondern auch untersucht, klassifiziert und zur Schau gestellt. Heute wissen wir zunehmend um die Intelligenz von Kraken, sie sind Teil eines neuen Verständnisses von Natur, das zwischen Wissen und Kontrolle sowie Faszination, Neugier und Bewunderung schwankt.

Painlevés Kurzfilm nahm diese Haltung vorweg: Er ist bestimmt von wissenschaftlicher Neugier und visueller Innovation, zugleich jedoch nicht ohne Ambivalenzen. Gerade diese Ambivalenzen verleihen dem Werk seine bleibende Kraft. Der Film zeigt, wie eng Forscherdrang, ästhetische Gestaltung und ethische Fragen miteinander verflochten sind und wie wichtig es ist, unser Verhältnis zu anderen Lebewesen immer wieder zu hinterfragen.

Angesichts von Umweltkrisen und Artensterben brauchen wir heute mehr denn je einen Blick auf die Natur, der neugierig, respektvoll und offen für das Andere ist.

Painlevés Oktopus ist kein Monster, sondern ein Mitbewohner dieser Welt – verletzlich, faszinierend und voll Leben.

Otto Latva, The Giant Squid in Transatlantic Culture. The Monsterization of Molluscs, 1. Aufl., New York/London 2024, S.184–186.

James Leo Cahill, Zoological Surrealism: The Nonhuman Cinema of Jean Painlevé, Minneapolis 2019, S. 67.

Diese Story entstanden im Rahmen des Seminars „Die Moderne im Zoo. Exotismus, Ethik und Evolution um 1900“ an der Ruhr-Universität Bochum. Sie wurden von Studierenden erarbeitet.

Das Seminar wurde durchgeführt von Dr. K. Lee Chichester und Jessica Keilholz-Busch.